熊谷崇先生講演レポート

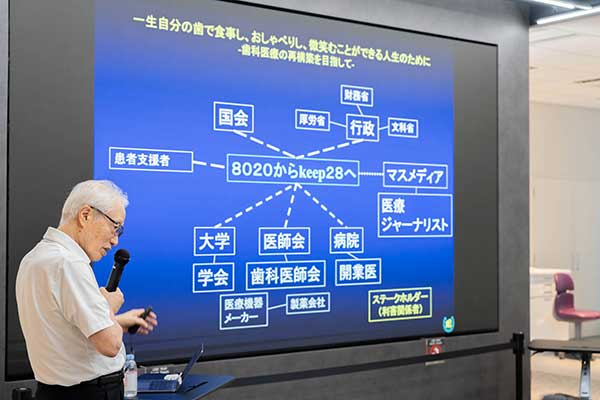

『人生100年時代に向けて8020からKEEP28へ』

〜生涯にわたる口腔の健康を支える医療モデルへ〜

開催概要

『歯科医療の未来を拓く突破口』

人生100年時代に向けて8020から「KEEP 28」へ 50年の臨床からの提言

会場:デンツプライシロナ株式会社 銀座ショールーム

レポート

「MTMは理解している」「熊谷先生の講演を踏まえて診療に活かしている」――そう思っている医療者も多いだろう。しかしながら、気づかぬうちに“形式の継承”にとどまり、“哲学の継承”から遠ざかってはいないだろうかという問いが投げかけられた。

熊谷先生が遺したのは、症例でもスライドでもない。ましてやノウハウやメソッドだけでもない。医療者としての姿勢であり、患者に真摯に向き合う構えであり、記録と再評価の積み重ねによって形成された無形資産そのものである。そしてその価値こそが、これからの歯科医療の本質でなければならないと強調された。今回の講演は、その原点に立ち返る貴重な機会となった。

真のイノベーションとは何か

本講演では、「歯科医療における真のイノベーションとは何か」という根本的な問いに対し、単なる技術革新ではなく、患者と価値観を共有しながら健康を守る“仕組み”そのものがイノベーションであるという視点が改めて示された。

インプラントやCAD/CAMといった技術の進歩は確かに著しいが、医療の構造や価値体系を根本から変える本質的な変化とは異なると位置づけられている。従来の保存修復中心の考えから脱却し、医療の在り方そのものを再構築することこそが、本当の意味でのイノベーションであるという見解が示された。真のイノベーションとは、「疾患が起こる前にその原因を見極め、再発を防ぐよう管理すること」であり、それを患者ごとに適切に設計・実行していく“医療のマネジメント化”が今まさに問われているのである。

制度の中で医療の原則を貫くという現実主義

熊谷先生は、「制度の中でどのように誠実な医療を提供できるかを問い直すことこそ、今を生きる医療者に求められている」と語っているように聴こえた。これは理想論ではなく、保険制度の制約の中で実践を続けてきた熊谷先生ならではの現実主義の表明である。先生自身、「制度が悪いのは当然だが、制度のせいにしても前に進まない」と何度も述べており、講演や著作においても「制度の内側でどう動くか」という視点が一貫して示されている。

一方で、診療報酬の細かなルールに縛られることで、本来の医療が歪められている現状に対し、深い危機感を抱いている。制度を熟知したうえで、その“外”にある本質的な医療をどう取り戻すか――その問いに向き合い、臨床現場で一つひとつ実装してきたことが、熊谷先生の覚悟であり、本講演に込められたメッセージであった。

治療からマネジメントへ

MTM(メディカルトリートメントモデル)は、「なぜ疾患が起こったのか」という原因に向き合い、再発を防ぐことを目指す医療モデルである。その構造を支えるのが記録と再評価である。記録を蓄積することにより、介入の効果を客観的に検証することができ、短期的な成果ではなく、長期的な健康維持という本質的なゴールが見えてくる。

熊谷先生の診療哲学と国際的影響

メディカルトリートメントモデルという診療哲学は、熊谷先生の個別の臨床経験から生まれたオリジナルでありながら、スウェーデンのクラーセ教授やブラッタール教授といった予防歯科の先駆者たちの思想的流れとも深く連続している。今日、日本で「MTM」として知られているものは、熊谷モデルといって差し支えない。

スウェーデンやアメリカの歯科界の巨星たちとの出会いによって、熊谷先生の診療哲学と臨床プロセスは大きく進化した。う蝕や歯周病を感染症として捉える視点、リスク評価に基づいた予測的医療、そして「地域完結型の予防プログラム」という発想が加わり、MTMは単なる診療概念ではなく、診療哲学と医療システムが融合したモデルへと深化していった。

ここでいう「地域完結型の予防プログラム」とは、患者が自身の生活圏である地域の歯科医院で、生涯にわたる予防医療を完結できる仕組みを指す。診査・リスク評価・初期治療・再評価・メインテナンスといったプロセスを、地域のかかりつけ歯科医が責任をもって継続的に提供することで、患者は遠方の専門施設に頼ることなく、自らの生活環境の中で持続可能な予防医療を享受できる。この発想は、まさにMTMの実践の中核をなしている。

歯科医師が初期治療に関わる意義

講演は、熊谷崇先生が語った「できるからこそ任せられる」という言葉から始まった。初期治療やTBI、保健指導を歯科医師自身が経験しているからこそ、歯科衛生士への指導に説得力が生まれ、チーム医療も円滑に機能する。逆に、自ら手を動かしていない場合、指示や評価は表面的なものとなり、現場の信頼関係も築きにくくなる――。この当たり前ともいえるメッセージが、いま改めて重く受け止められている。

再評価についても、単なる治療効果の確認にとどまらず、次のステップへと進むための“対話の場”であるという考えが示された。行動変容のステージに応じた声かけやゴール設定、生活背景への配慮など、一人ひとりの患者に寄り添った柔軟な対応の積み重ねが、信頼関係と行動変容を生み出す。そのプロセスにおいて、歯科医師が“伴走者”として存在することの意味が問われており、その重要性に受講者一同が深くうなずいた。

講演の締めくくりでは、「初期治療や再評価を、若いうちに自ら経験することが、将来“任せる力”を育て、チームを導く力にもつながる」と語られた。すべての臨床の根底には、患者との対話と共有、そしてその変化を見守る力がある。初期治療は決して“下支えの業務”ではなく、歯科医師としての哲学と姿勢が最も端的に表れる“原点”である――そのことを実感させられる講演であった。

現在、チーム医療の名のもとで歯科衛生士が初期治療を担うことは一般的になっているが、本来は歯科医師自身が初期治療を理解し、自ら実践できることが前提であるべきだ。なぜならチーム医療とは、単なる作業の分担ではなく、互いの役割や思考、そして患者へのアプローチを深く理解し合ってこそ機能するものだからである。歯科衛生士が現場で何に気づき、どう判断しているのか――その背景にある視点を理解できなければ、患者の全体像を捉えることはできない。初期治療を患者任せ、衛生士任せにしてしまえば、その後の修復や補綴治療もまた、本質的な成果にはつながらない。この考えこそが、「医師が責任をもって初期から関与する」というMTMの基本構造を支えている。

継承の問題:構造がなければ継がれない

熊谷先生の講演は、単に“いまの診療をどう良くするか”という視点にとどまらず、診療の継承、医院の存続、そして地域における医療機能の持続可能性にまで及んでいた。

現在、70歳前後で自院を閉じようとする歯科医師が増えている。しかしその多くが、「継がれない医院」になっているという。どれほど高度な治療技術を持っていても、記録が残されておらず、診療システムが存在せず、患者との間に共有された価値観がなければ、医院は“その人だけのもの”として終わってしまう。一方、メインテナンスを継続し、記録を蓄積し、スタッフとともに価値を共有してきた医院は、患者が離れることなく、地域からも長く必要とされ続ける。それは日本に限らず、スウェーデンなどの先進国でも共通する現象である。継承とは、単に設備や内装の引き継ぎではなく、仕組みと無形資産の継承である――この点が強調された。

現在の日本における事業承継では、立地の良さや初診患者の集客力が主な評価指標となっている。そのため、開業から40年経った医院であっても、「場所」だけに価値を見出すという傾向が、日本の金融機関や事業承継支援会社には根強い。このような状況こそが、日本の歯科医療が本質的な成長を遂げられない大きな要因となっていると指摘された。

熊谷先生は、そうした流れとは対照的に、「無形資産こそが医院の価値を決定づける」と語る。記録、仕組み、スタッフとの共有、そして患者との信頼関係を表すメンテナンス患者数――そうした医療的な実力に裏打ちされた価値が、これから残っていく歯科医院を選別していく鍵になる。医院を“残す”とは、その構造と哲学を継承することに他ならない。

若い医療者への最後のメッセージ

講演の最後、熊谷先生は次世代の医療者に向けて、強い言葉で語りかけた。

「制度や環境のせいにせず、自ら考え、行動する人間であってほしい」――。

保険制度に振り回され、SNSでの承認やマーケティングに引き寄せられやすい現代の歯科医療の中で、あえて「科学的な検証を繰り返す手間」を惜しまない道を選んでほしい。なぜなら、その先にしか“患者の人生を支える医療”は存在しない。熊谷先生自身の臨床と人生が、それを証明している。

MTMを実践しようとしている、あるいはすでに取り組んでいるすべての歯科医師にとって、「この患者とどう関わるべきか」という根源的な問いに立ち返り、「本当に質の高い歯科医療とは何か」を問い続けることが重要である。そして、単なる技術の模倣ではなく、「何を大切にしてきたのかという姿勢そのもの」を継承していくこと――これこそが、MTMを次の世代へとつなげていく本当の道である。

技術よりも、制度よりも、まずは目の前の患者と誠実に向き合うこと。

その日々の積み重ねこそが、やがて医療のあり方を変え、社会そのものを変えていく。

この講演は、まさに今、そのスタート地点に立っているすべての医療者に向けた、静かで力強いメッセージであった。

文責:クレセル/JOF 伊藤日出男